- HOME>

- 親知らずの抜歯

当院の親知らず抜歯の特徴

1. 圧倒的な抜歯経験と技術

通算15,000本以上の親知らず抜歯の経験に加えて、病院でないと困難と言われる難症例も数多く手がけています。

2. 即日手術や夕方以降の手術も可能

わざわざお仕事を休んで手術を受ける必要はありません。初診日に抜歯手術も可能ですので、お問合せください。

3. 精密な診断で安全性を確保

親知らずは生え方や位置によって難易度が大きく異なります。当院では歯科用CTを用いた立体的な画像診断を行い、歯の根の形や周囲の神経・血管の位置を正確に把握します。これにより、不要な切開や骨の切削を最小限に抑え、術後の痛みや腫れをできるだけ少なくすることを目指します。

4. 不安を和らげる丁寧な説明と痛みの少ない治療

治療前には、親知らずの状態や抜歯方法、リスク、術後の経過などをわかりやすくご説明します。「どのくらい腫れるのか」「仕事や学校への影響は?」など、患者さま一人ひとりの疑問に丁寧にお答えし、不安を解消したうえで治療に臨んでいただけます。痛みが不安な方には、局所麻酔に加え、眠っているような状態で処置ができる静脈内鎮静法も対応可能です。

5. 豊富な経験を持つ口腔外科専門医が対応

大学病院や総合病院の口腔外科で経験を積んだ専門医師が、難症例にも対応いたします。持病をお持ちの方や妊娠中の方など、全身管理が必要な場合はかかりつけ医と連携し、安全を最優先に治療を行います。

6. 抜歯後の痛みと腫れを最小にできる点滴投与も可能

ひどい痛みが起こりそうな方や腫れを最小限にしたいという方のために、点滴療法も行っております。

実績

| 親知らずの抜歯 | 通算15,000本以上 |

|---|

親知らずや過剰歯などの難抜歯

親知らず(第三大臼歯)は、ヒトの永久歯の一種で、英語では”wisdom teeth”、日本語では「智歯」とも呼ばれています。この名称は、分別がつく年齢に生えてくることに由来しています。

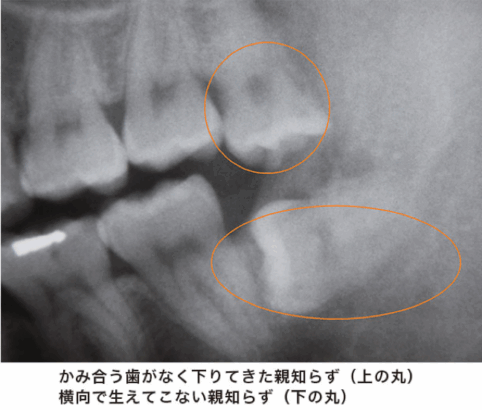

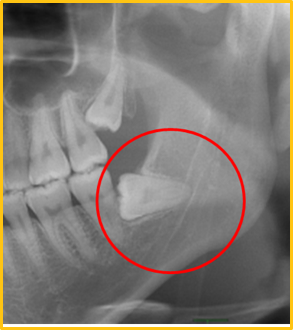

現代人は顎の大きさが進化とともに小さくなっているにもかかわらず、歯の大きさや数には変化がないため、親知らずが正常に生えるためのスペースが不足しています。この結果、親知らずが横向きに生えたり、歯肉や顎骨を圧迫したりする問題が生じています。

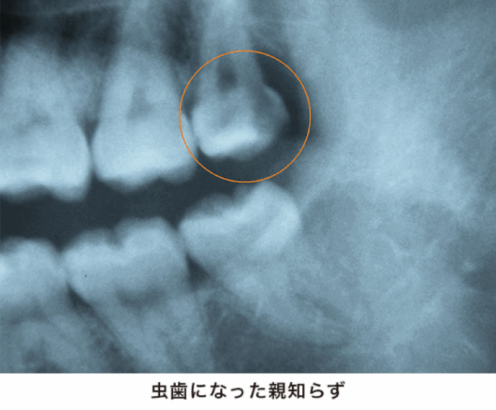

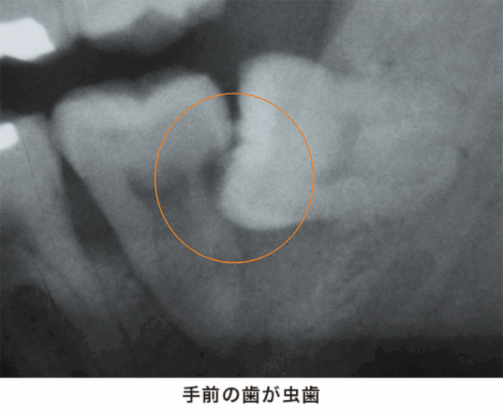

また、親知らずは口腔内の最も奥に位置するため、清掃が困難で細菌性プラークが蓄積しやすく、虫歯や智歯周囲炎を発症するリスクが高まります。さらに、親知らずの圧力により、他の歯が移動し、歯並びに悪影響を及ぼすケースもあります。

親知らずとは

ヒトの永久歯の一種で、第三大臼歯のことをさします。

英語ではwisdom teethと呼ばれ、日本でも『智歯』とも呼ばれています。

分別のつく年齢に生えてくることに由来しています。

どうして親知らずは痛みやすいのでしょう?

一概に親知らずといっても、萌え方や数などかなりの個人差があります。また同じ患者さんが持つ親知らずでも左右上下によって抜歯の難度は変わってきます。

さらに親知らずだからという理由で、すべて抜歯が必要な訳ではありません。

以下の症状が当てはまる親知らずや過剰歯は抜歯した方がメリットは大きいと考えられます。

- 歯ぐきが頻繁に腫れる

- 噛む機能がない場合

- 横向きに生えたり、一部しか生えることが出来なく、1本手前の歯に対して悪影響を及ぼすことが想定できる場合

- 咬み合わせにおいて、顎の筋肉に負担となる場合(顎関節症など)

- たとえ正常に生えていても、歯ブラシが届かないなどの理由で虫歯を繰返す場合

- 口が開きにくい人で、虫歯治療を行うための機械が親知らずまで届かない場合

- 他の歯を移動させる原因になる

親知らずの分割抜歯

親知らずの分割抜歯

お口の中の状態やレントゲンを見て、一般的にまっすぐに生えている場合には、ほかの歯と同じように抜くことが出来ます(単純抜歯)。

ただし、歯根が曲がっていたり分かれている場合や肥大している場合には、根を二つに分けて抜歯することもあります(分割抜歯)。

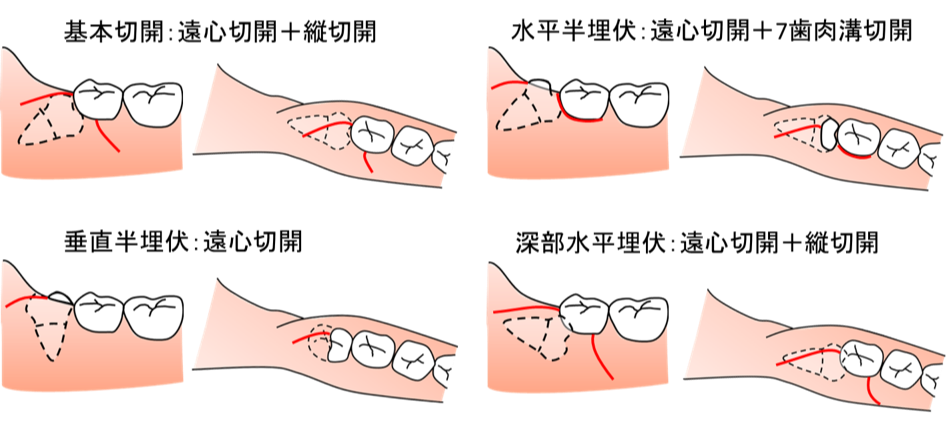

横向きや斜めに生えている場合は大概、歯がまったく見えないか一部しか見えません。

このような場合にはまず、局所麻酔をし、歯肉を一部切開し、邪魔になる骨がある場合には削り、歯が見えるようになったら、取り出しやすいようにいくつかに分けて抜歯します。

そして切開した歯肉は縫い閉じます(埋伏智歯抜歯)。

当院では、事前に詳細な説明を行い、御理解頂いた上で、万全な感染予防対策での抜歯手術を行っております。

親知らずの移植

親知らず以外の奥歯(第一大臼歯・第二大臼歯)も磨きにくいためにひどい虫歯になりやすく、歯を失う可能性の高い歯です。

大臼歯を抜歯しなければならなくなった場合には、ブリッジや入れ歯、インプラント治療などで歯を補うことが一般的です。

しかし、もしも条件を満たした健康な親知らずの歯が残っていた場合には移植できる場合があります。

失った歯をブリッジのように連結させて補う場合には、支えるのに必要とされる周囲の歯を削る必要がありますが、移植なら周囲の歯を削る必要はありません(図2)。ただしほとんどの場合は、移植する親知らず自体の神経を除去する処置が必要になります。

- 親知らずの抜歯手術や小手術を受ける方への注意事項と抜歯後の制限について

- 1.保険証はご本人様自身の実物が必要です。コピー・写真や画像等では治療は不可能です。

- 2.未成年の方の手術には、保護者または成人の方の連名の承諾署名が必要です。初診日当日の手術をご希望の方は、必ず同伴でお越しください。

- 3.抜歯直後は、麻酔が数時間効いていますので、その間飲食はできません。

- 4.縫合糸の抜糸までの1週間は、激しい運動、飲酒、喫煙、炎天下での作業、その他血行が良くなるような行為(サウナ・温泉・スパ等入泉)、極端に激しい会話・歌唱等は控えてください。

- 5.抜歯後には、口が開きにくくなる、口角が切れる、頬や頸部に青あざや黄色のあざのような内出血斑が出る可能性がありますのでご注意ください。

- 6.根の先が下顎管と近い智歯ではオトガイ神経知覚異常(下顎と舌半分が痺れる症状)が出ることが稀にありますが、術後一定期間継続する可能性があります。極めて可能性が高い場合は、2回法抜歯を行うことがあります(下記赤枠)。

- 7.上あごの抜歯の場合に、上顎洞(副鼻腔)に穿通することが稀にありますが、その場合は、鼻をかむ・楽器を吹く・泳ぐ・低気圧の高所に行く等の行為を控えていただきます(下記橙枠)。

口腔外科医師による安心の親知らず抜歯

『歯科』と言う日本語で誤解されているのですが、歯科医師が治療する範囲が歯や、せいぜい歯周組織(歯ぐきや骨)ぐらいだと理解されていることが多いのですが、実際は以下の範囲が診療領域とされています。

- 口唇(口唇周囲も含む)

- 頬の粘膜

- 硬・軟口蓋

- 舌の前3分の2

- 口腔底(舌の下部)

- 上下顎(副鼻腔・顎関節を含む)

- 上下歯槽骨(歯を支える骨)

- 唾液腺(顎下腺・舌下腺)

- 治療内容は、良く知られているう蝕(むし歯)や歯周病(歯槽膿漏)治療以外に、

- 歯列矯正治療

- 口腔外科治療

- 嚥下や咀嚼等の顎・口腔機能治療

- 顎運動・咬合治療)

- 歯科麻酔治療

- 小児や障害者の専門治療

といった専門の研修が必要な分野もあります。

これらの分野の診断や治療は、歯科医師ならば誰でも行っても法律的には問題ないのですが、実際は数年にわたる専門機関での診断・処置のトレーニングを受けないとなかなか習得できるのは困難なのが実情です。

当院では、病院歯科・口腔外科の外来治療を利便性をも兼ねて提供するというコンセプトに基づいてかなり多くの口腔外科手術を手がけておりますが、当然歯科医師も全員が病院歯科・口腔外科に在籍経験を持ち、プロフェッショナルな研修を受けてきております。

多くの患者さんが経験する『親知らずの抜歯手術』は口腔外科手術の中ではスタンダードな手術の代表で、口腔外科研修医の入門編です。 しかし口腔外科の基本的技術をほとんど含んでおり、一人前の口腔外科医の集大成でもあります。

埋伏智歯抜歯(埋まっている親知らず抜歯手術)

歯ぐきの切開、剥離。骨の削除。歯の分割抜歯。歯ぐきの縫合。 これら一連の処置を、奥歯の後ろ側の暗くて見えづらく狭い部位で、すばやく正確に、神経に近い親知らずを抜歯しなければなりません。

特別に口腔外科で研修を受けずに、見よう見真似の歯科医師の下で親知らず抜歯を受けた患者さんの中には、あまりの長時間手術のために体はクタクタに疲れた上に顎が外れてしまったり、下顎の神経が傷ついたり副鼻腔に穴が開いたままの状態で放置されたり等のトラブルが起こることも珍しくありません。

訓練を積んだ口腔外科出身の歯科医師ならば、親知らずの抜歯手術は通常ならば15~30分程度で終了いたします。

たとえ仮に、副鼻腔に突き出ている親知らずを抜歯しても、親知らずが神経に接していても、顎が外れたりしても、トラブルに対する適切な処置を施すことが可能です。また基礎疾患や持病をお持ちの方にも、安心して抜歯準備を行うことができます。

できるだけ短時間で出血量も少なく治癒も良い手術をお望みの患者さんや、基礎疾患等があって手術が不安な患者さんは、口腔外科で研修を積んだ歯科医師の下で抜歯手術を受けられることをお勧めいたします。