- HOME>

- 当クリニックが選ばれる理由

当クリニックのコンセプト

病院の専門性と個人医院の親しみやすさを融合したクリニック

アルティス歯科・矯正・口腔外科クリニック西宮北口のコンセプト

病院歯科・口腔外科の高度な診察内容と安全性、

そして個人歯科診療所の利便性と多彩さを

兼ね備えた歯科・口腔外科

クリニック

従来の医療体制では、難症例や手術が必要な患者様は病院歯科・口腔外科へ、一般的な治療や審美歯科を希望される患者様は個人歯科診療所へと、分かれて診療を受けるのが一般的でした。しかし、この分断された体制に対してさまざまな不満の声が寄せられていました。

病院では「外来診察時間が限られている」「予約していても長時間待たされる」「一般歯科や審美歯科を対応していない」「経験不足の研修医師の実験台になりたくない。」といった不満がありました。一方、個人歯科診療所では「少し複雑なケースですぐに病院へ紹介される」「設備や感染予防への不安」「総合的な診療を一箇所で受けたい」というニーズに応えきれていませんでした。

このような声にお応えするため、当クリニックでは病院と歯科診療所の中間に位置するクリニックとして、さまざまな診療ニーズにご対応できる環境を整備しています。

当クリニックが選ばれる理由

point01

各分野の専門医によるチーム医療

当クリニックの最大の強みは、大学病院や一次医療機関で研鑽を積んだ各分野の専門医が連携して診療にあたるチーム医療です。口腔外科、歯周病科、補綴科、矯正歯科、インプラント歯科など、それぞれの分野に精通した医師が集結しています。

医科の世界では当たり前の専門分化を歯科でも実現することで、患者様に最適な治療をご提供しています。

患者様の症例に応じて複数の専門医がチームを組み、総合的な診断と治療計画を立案いたします。ひとりの医師が万能であることは難しく、特に複雑なケースでは各専門分野のプロフェッショナルによる診療が大きなメリットとなります。

point02

徹底した感染予防と衛生管理

当クリニックでは感染予防対策に特に力を入れています。全室個室の診療室は患者様のプライバシー保護だけでなく、感染予防の観点からも重要な役割を果たしています。歯科治療では細菌を含む飛沫が数メートルにわたって飛散するため、各診療室には口腔外バキュームや空気清浄器を設置し、浮遊細菌の拡散を最小限に抑えています。

さらに、当クリニックでは器具の滅菌だけでなくその後の取り扱いまで徹底しています。歯を削るハンドピースを複数本用意して患者様ごとに滅菌しているのはもちろん、簡単な抜歯でも手術用の高価な滅菌手袋を使い捨てで使用するなど、院内感染予防に最大限の注意を払っています。また手術以外の歯科治療前の局所麻酔でも粘膜の消毒を怠っておりません。

実は唾液は血液から出来ており、血液が細菌やウイルス感染していると唾液も同様と考えられます。「唾液は透明な血液として見る」と表現するほど感染管理への意識が高く、全てのスタッフに対しても厳格な衛生管理を徹底しています。この徹底した姿勢が患者様の安全を守り、安心して治療を受けていただける環境を実現しています。

point03

全身管理の知識と経験に基づく安全な診療

当院には、総合病院の歯科・口腔外科で長年の経験を積み、麻酔科でも研鑽を積んだ歯科医師が複数在籍しており、スペシャリストの証である口腔外科指導医・専門医、認定医を取得しております。この経験により、一般の歯科医師よりも全身疾患にくわしく、医科的な知識も豊富で、基礎疾患のある患者様も安心して治療を受けていただけます。

当クリニックでは問診を特に重視しています。

患者様の記入した問診票だけを鵜呑みにせず、治療前に必ず一つひとつ確認を行います。健康状態や服用中の薬剤について詳細に把握することで、安全な治療をご提供しています。例えば、抗凝固剤を服用している方は抜歯時の出血リスクが高まりますが、患者様自身が「歯科とは関係ない」と思い込んでいることもあります。このような医科的知識が安全な診療につながっています。

万が一の緊急時にも対応できるよう、心電図モニター装置、酸素吸入装置、AED、救急対応点滴などを完備しています。全身管理の視点から患者様の健康状態を常に把握し、安全性を最優先した診療を行っています。

point04

患者様中心の情報提供と選択肢の提案

当クリニックでは

「患者様に正しい選択肢を

必ず全てご提示する」

ことを大切にしています。

患者様はそれぞれ異なる価値観を持っており、何が最適な治療かはお一人ひとり異なります。そのため、治療前には模型・写真・イラスト等を用いて丁寧な説明を行い、患者様が納得した上で治療を選択できるようサポートしています。

ご要望や不安をしっかりと汲み取るため、全ての患者様に治療後のアンケートをお願いしています。

ドクターに直接言いにくいことでも、アンケートを通じてお伝えいただけるよう工夫しており、いただいたご意見は毎日確認し、迅速に対応しています。

point05

最新設備と技術による高度な治療・診断の実現

当クリニックでは、最善の治療を

ご提供するために

設備投資を惜しみません。

常に最新の医療技術を学び、それに必要な設備を積極的に導入しています。歯科用マイクロCT(3DCT)、歯科用顕微鏡などは西宮北口駅界隈でいち早く導入し、精密な診断と治療を可能にしています。

また、治療の幅を広げるためにレーザー機器も充実させており、炭酸ガスレーザーと半導体レーザーの2種類を備えています。これにより、より侵襲の少ない治療や、従来の方法では難しかった処置も可能になっています。

診療室内のカウンセリングツールや待合室での歯科治療説明モニターも導入し、患者様への情報提供にも力を入れています。最新技術と設備を活用することで、より精度の高い診断と快適な治療環境を実現し、患者様お一人ひとりのニーズに応える質の高い歯科医療をご提供しています。

院内感染予防

歯科医院をめぐる不名誉な噂とは?

ウイルス性の肝炎などの感染症患者さんの中に、時折次のようなことをおっしゃる方がいます。

『昔の歯医者さんで病気をうつされたに違いない。』と。それは本当なのでしょうか?

歯科の名誉のために述べますと、日本でウイルス性肝炎が拡大した原因のひとつに、

昭和40年代以前に集団予防接種の『廻し打ち』があったことが現在になって言われています。

しかし、確かに歯科医院は他の科に比べても圧倒的に一人の医師が数多くの患者さんの唾液や血液に触れます。また、私が歯科医師になるために学生時代の終盤に大学病院の臨床見学実習に始めて参加したとき、後で述べる『応急処置』や『問題な行為』の多くを目の当たりにし、不安を感じた経験があります。

患者さんが同じように考えても不思議はないことでしょう。

私どものクリニックでは、治療はもとより衛生面においても

『医師である自分自身が治療を

受けてもいいと思える、

安心なレベル』

を目指すことを大きな目標といたしました。

感染予防の具体例

1.機器の滅菌・消毒の徹底

これはいまさら言うまでもない当然の行為ですが、完璧に行うことは実はかなり困難な点もあるのが実情です。

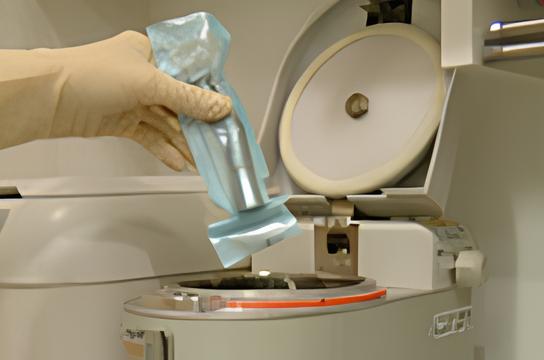

【小型器具の滅菌】

一般的にオートクレーブと呼ばれる高圧・高熱の器械に入れ滅菌します。ところが、これには熱に弱いプラスチックやゴム、ビニル製品は滅菌できません。ウイルスや強い細菌には無効の薬液で拭くだけでは不十分です。

当院では時間とコストのかかるガス滅菌器で滅菌するか、もしくはディスポーザブル(使い捨て)の器材を使用しています 。

|

応急処置↓  オートクレーブで滅菌できない器具を、 |

当院の処置↓  ガス滅菌で完全に滅菌する |

【大型器械の先端部】

ほとんどの人が苦手な、あの歯を削る器械。タービンや電気エンジンという器械です。

これらの器械は直接歯を削り、唾液や血液にさらされ器械の中にも浸入します。逆流防止弁が付いているものもありますが、これだけでは完璧ではありません。

もちろん先端部(ハンドピース) が着脱式になっているので滅菌することが可能です。しかし頻繁に使用する器械ですので、かなりたくさんのハンドピースを用意しないと滅菌が間に合いません。

ハンドピースは数万~数十万円する高価な器械ですので、現実的にはハンドピースをはずさずに薬液で拭くだけで済ませ、複数の患者さんに使いまわしていることもあるようです。

当院ではハンドピースを数十本揃えておりますので、一人の患者さんに使用したら、その都度先端部を滅菌することが可能なのです。

|

応急処置↓  使用したタービンの先端を薬液で表面だけを拭く |

当院の処置↓   滅菌したタービンを滅菌袋から取り出す |

|

当院の処置↓   使用したハンドピースの先端をはずし、毎回滅菌する |

|

|

当院の処置↓  当院の多数のハンドピース |

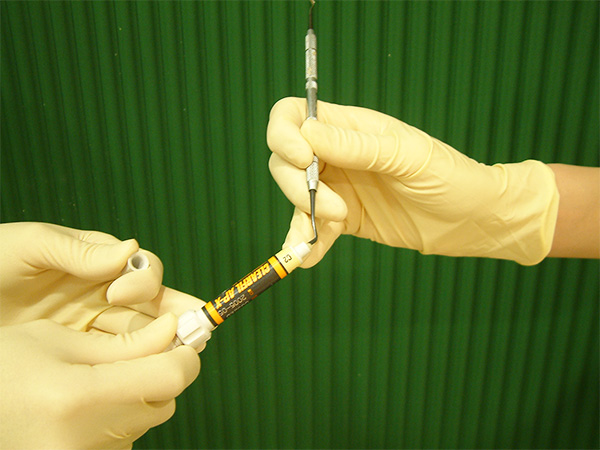

2.治療処置の感染予防

【小さな危険に対する小さな努力】

実は、日々医師や衛生士が普通に行う一般治療行為の中に、小さな危険がたくさんひそんでいます。数多くの患者さんの中に感染症をもつことを常に疑う概念を持たなければなりません。

通常の細菌感染予防に加え、「患者さんから患者さんへ」の交差感染を防ぐためには、小さな注意が必要なのです。

| 問題な行為 | 当院での行為 |

|---|---|

細菌の多い口の中を、消毒もせず、いきなり麻酔の注射を打つ |

麻酔の注射を打つ部位には消毒します |

口の中を触った手で、引き出しの中やカルテを触り、別の患者さんの治療の際に再び同じ場所を触る |

・口の中にいったん触れたら、引き出しやカルテなどの消毒できない場所には触れない |

ディスポーザブル(使い捨て)のはずの手袋を捨てずに、簡単に洗って複数の患者さんに使い回す |

一度口の中に触れた手袋は、その都度使い捨てにしている |

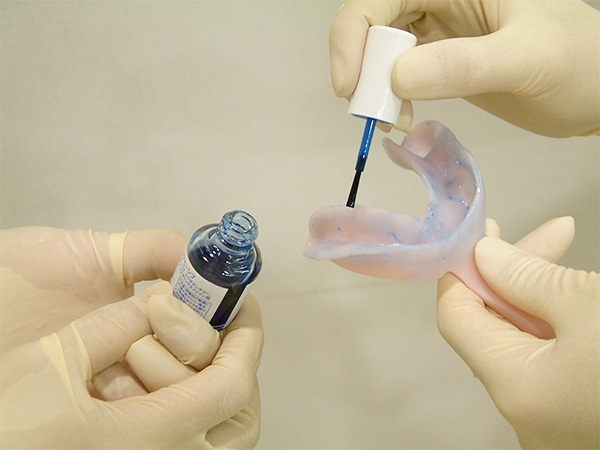

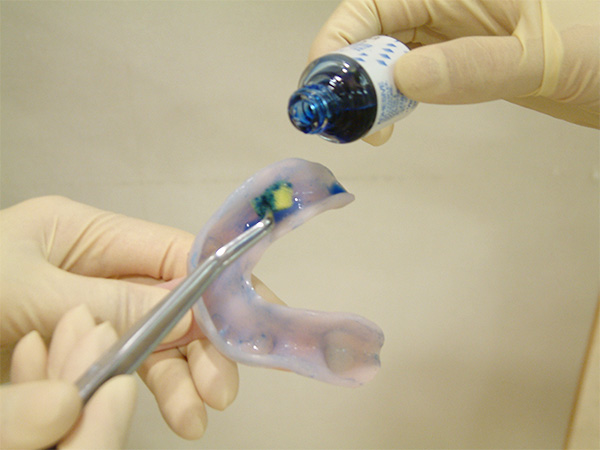

口の中に入れたトレーに型を取るための接着剤を塗布するときに、接着剤のフタに付いているブラシ1本だけで複数の患者さんに使い回す |

いったん口の中に入れたトレーに、型を取るため接着剤を塗布するときは、個別のスポンジを使ってその都度使い捨てる |

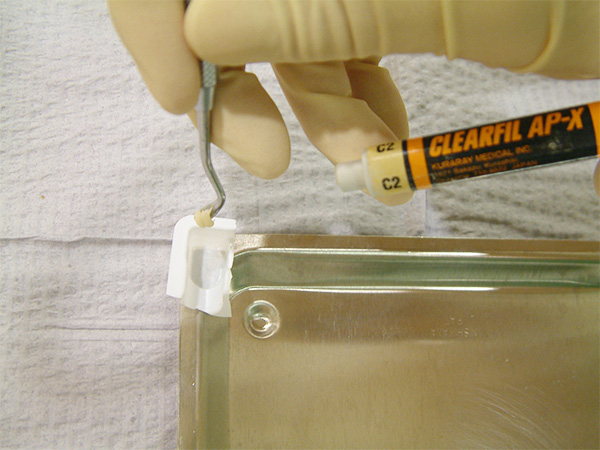

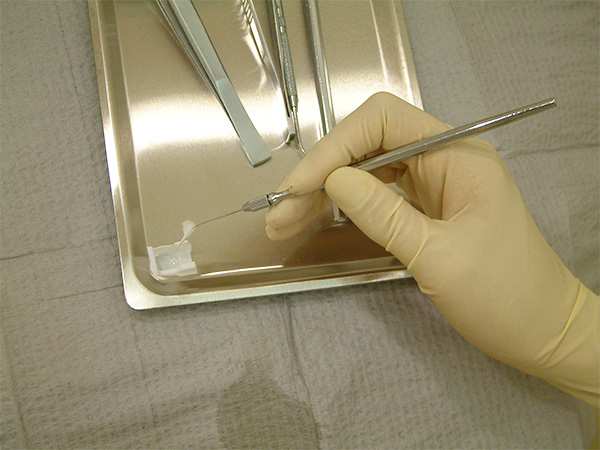

詰め物に使う材料(レジン)を取り出すときに、すでに口の中で使った器具で直接医師が取り出す |

材料を取り出す器具は、口の中で使用していない別の器具でアシスタントに取り出してもらう |

歯の中に入れる薬をすでに使用済みの器具で、共通の薬液ビンに直接つける |

歯の中に入れる薬液は、個別の小皿に分け出したものを使用し、余った薬液は廃棄する |

【空気中への配慮】

歯科医師の死亡原因に、肺がんなどの肺疾患が多くを占めるのをご存知でしょうか?歯科医師は年中、口の中の細菌性物質を高速回転の切削ドリル(タービンなど)で削り、無数の切削粉を空気中に撒き散らせています。

このような環境下で長年診療に携わっていると、肺に損傷をきたすのも納得いただけることでしょう。

無論、患者さんにもご自身の歯の切削粉だけではなく、他の患者さんのそれをも、吸気するわけです。

当院では、各診療室には大容量の空気清浄機と切削粉が広く拡散しないよう口の外から吸引する口腔外バキュームを標準装備しております。

空気清浄機 |

口腔外バキューム |

3.外科手術の感染予防

【消毒法】

外科手術においては、器材の滅菌はもとより、患者さんが元々身体の中に持っている細菌を極力低下させる必要もあります。

せっかく滅菌された器材や手袋を使用しても、医師が触れる患者さんの口の中だけではなく、口の周りや衣服が不潔では意味がありません。

外科手術の際には、医師が触れる可能性のある部分(口の中および口の外周り)を消毒した上で、消毒できない部分を滅菌した布(おい布)で覆い隠します。

口の周り(目の下から顎の下まで)を消毒します

口の中の歯、粘膜、舌全てを消毒します

滅菌した布を被せ、消毒できない部分を覆ってしまいます

【滅菌水】

ところで手術中に用いる水は普通の水は適しません。日本の水道水は世界的にも誇りうる滅菌水ですが、長い水道管を通過して建物によっては貯水タンクに溜まっていた水は、飲料水としては問題なくても、外科手術に使用するのは不適切です。

歯を削る器械(タービンや電気エンジンなど)は切削時に発生する熱を冷却するために器械の先端から多量の水を放出します。通常この水は水道水しか連結できないようになっているのが普通です。 虫歯治療の際には普通の水道水で十分ですが、 外科手術の際には当院では医療用滅菌水に切り替えることができるオリジナルのシステムを導入しております 。

このシステムは当院が治療台メーカーにオーダーしたもので、このメーカーは以後同じシステムを総合病院の歯科へ導入しています。

外科手術時は、スイッチの切り替えで、

外科手術時は、スイッチの切り替えで、医療用滅菌水のボトルから水がでます

なぜこのようなことにこだわるのか?

院内感染には大きく分けて2種類あります。

[1]外科手術の前後に身体内外に常在する細菌に感染してしまういわゆる術後感染。

[2]外科手術の有無に関わらず何らかの原因でウイルスや耐性細菌に感染した患者さんの病原が他の患者さんに感染する、いわゆる交差感染 。

[1]は手術前の消毒行為が重要なことは言うまでもありませんが、これらが問題なくても患者さんの抵抗力の違いや、術後の管理によっても感染の可能性は変化します。特に外来手術では、術後の自宅での自己管理が重要です。

[2]は患者さんにとって自己管理ではどうしようもない、医療機関サイドの管理にかかっているといえるでしょう。

感染には空気、飛沫、接触感染などがあります。歯科の外来では日常的に同時並行しながら多数の患者さんの診療が行われます。

唾液や血液などの体液に頻繁に接触して治療する歯科医師はかなり厳密に注意した行為を行わなければなりません。でなければ歯科医師は花から花へ花粉を運ぶ蜂のごとく、「患者さんから患者さんへ」の「感染源の媒体」となってしまい、交差感染の危険性を増やしてしまうのです。

私は歯科医師になって以来、大学病院や総合病院の歯科や口腔外科に勤務してきたのですが、こういった大きな病院の歯科だからといって、すべての歯科医師がそのような概念を持ちあわせていたとは言えませんでした。

特に多様多種類の器材を用いる歯科では、これらの「取り扱い方」が重大な意味を持つのです。

当院では、医療機関の当然の義務として院内感染予防のために、米国疾病管理センター(CDC)のガイドラインにあるスタンダードプリコーションという概念を取り入れ実行しております。

スタンダードプリコーション

・すべての患者さんの体液・排泄物は感染の可能性のあるものとして取り扱う。

・治療・処置行為等で体液・排泄物に触れたり触れた疑いのある全ての医療器材も感染の可能性のあるものとして取り扱う。

私たちは、日常的な一般治療こそこの概念を重要視し、先に述べた具体的な努力を行っているのです。